La musica è la rivelazione più sublime di ogni saggezza, di ogni filosofia; l’eterno, l’infinito, sono più accessibili a me nella arte, che in tutte le altre; essa è l’introduzione incorporea al mondo superiore del sapere, essa è il presentimento delle cose celesti. L. Van Beethoven.

Vincenzo Bellini, italico genio che allieta perennemente l’anima e lo spirito di tutti i popoli.————- da BELLINI primo centenario dalla morte 1835-1935 unica pubblicazione.————- Baritono E. Faticanti 21-2-1935 Lyon. foto da:————————————————- Il Teatro Illustrato del 15 Aprile 1912——————————–

Parte di una serata di Bellini a Londra con la Malibran: B, ho una cosa da chiedervi, divina artista…M, Divino maestro, ne ho una anch’io! Voglio cantare io la vostra prossima opera…B. Ed io voglio scriverla per voi…Un Vecchio Lord, bevo a queste due meravigliose giovinezze! Maria ha vent’anni, Bellini trenta. L’avvenire meraviglioso li attende e Dio li benedice…Voi avete tutto, beniamini del destino; la gioventù, la gloria, l’amore…(Bellini piano alla Malibran) Sbaglia. Io non amo nessuno… O sì; amo già voi… M, Io ho, invece, un povero e triste amore…Quel povero violinista francese che vedete là in fondo alla tavola, silenzioso, già geloso di voi… B, perchè lo amate ? M, Mi ama lui… Si è disperatamente aggrappato a me…E se io lo lasciassi…(Il Violinista) Soffro a vederti accanto a lui…Andiamo via…B, in teatro: Vi amo follemente…M, anch’io…B, è stato un lampo, dal primo istante, M, (baciandogli la mano destra) Divina mano!…B, Che avete Maria? Non siete più con me…M, Ma si…Sono quì…Sono quì…Tutta vostra…B, (cingendole la vita) Lavorerò per voi…Vivremo insieme…La giovinezza, la gloria, l’amore noi abbiamo, come dice il Vecchio Lord…Tutto. Voi cercavo, da anni, voi aspettavo…M, (la testa abbandonata su la spalla di Bellini) Anch’io…Anch’io…(Ed è, fra loro, il primo bacio…)B, Verrete a Parigi con me, mia divina Maria?…M, Verrò…Più tardi…B, Più tardi, per non lasciare lui…M, No. Non è giusto…Qui devo cantare…B, al violinista, Non abbiate più paura di me, mio povero ragazzo…E’ una visita di congedo, la mia. Parto. Vado a Parigi. Il violinista; Oh, se voi sapeste, maestro…E’ la mia vita! E se voi me l’aveste tolta, con la vostra gloria, che sarebbe stato di me? B, Andate, Beriot, a suonare di là…Io la saluto e vi ridò la vostra pace, la vostra felicità…B, (mettendogli le mani su le spalle)…E’ un grande sacrificio che faccio per voi…Nel lasciarla capisco come si possa follemente amarla…Il violinista, lasciatemi andare…Eccola…(svincolandosi e fuggendo), (E Bellini e la Malibran, uscito Beriot, follemente si stringono, in un lungo bacio)…Poi Bellini si scioglie per il primo…B, Addio, Maria…M, Partite?…B, Per Parigi, questa sera…M, E’ necessario?…B, Non è necessario. E’ indispensabile. Voi non sareste mia col rimorso d’avere lasciato quell’altro. E siete troppo buona per amare nel male…M, E’ vero…E’ vero…B, Vado dunque a lavorare per voi…Vi preparerò una grande opera nuova…E ci ameremo così, da lontano, nella musica…Nella “nostra” musica…(la conduce alla spinetta). Apre sul leggio lo spartito di un’opera sua…E la Malibran canta accompagnata da Bellini finchè la divina melodia non si conclude in un bacio sublime dal quale Bellini si scioglie un’altra volta per il primo, risoluto…) B, Devo avere io coraggio, molto coraggio, per tutt’e due…(Il violinista Beriot si ritira, sconvolto, dalla porta attraverso la quale ha tutto ascoltato e veduto…) B, Ho avuto due grandi amori: uno sentimentale, da ragazzo, a Napoli; uno carnale, da uomo, a Milano. E questo sarà il più grande, l’amore spirituale, quello per voi Maria, che m’accompagnerà sino alla vecchiaia, che mi farà lavorare, che darà ogni luce all’anima mia…(Un ultimo bacio fra l’innamorati. Poi Bellini fugge e su la porta, già per uscire, si volta ancora alla donna). B, Addio, Maria Malibran …Vi adoro…(Maria cade, abbandonandosi su una poltrona…in anticamera Bellini sospinge il violinista.) — da: BELLINI nel primo centenario dalla nascita 1835-1935 – Pubblicazione numero unico. ——– Lucio D’Ambra

La musica della Sonnambula è senza ne modello ne imitatori. ——— Rossini

La più grande arte è il saper vivere ! (soprano) Salomea Kruceniski Riccioni. la frase scritta, da (collezione Privata)——————————————————————————Foto da: Rivista dei Teatri del 20 Marzo 1915 ——————

L’arte e amore unite, formano Dio ! Che queste possa illuminarla e benedirla. Augurando. Luisa Tetrazzini. (soprano)

Foto, e scritto da ( Collezione Privata )

” Purchè non mi sbagli ! ” diceva la Frezzolini al Verdi la sera della prima rappresentazione. ( I Lombardi ) – “Non ci mancherebbe altro” – rispose il Maestro. – “Sarebbero capaci di obbligarci a calare la tela.” – “Oh ! non l’oseranno ! ” – ” Non dubitate maestro: morrò magari sulla scena; ma l’opera avrà un trionfo ! ” – E il trionfo ci fu, e la Frezzolini rischiò davvero di morire…di gioia sulla scena dinanzi alla grande e commovente ovazione del pubblico. Gino Monaldi da “Le opere di Giuseppe Verdi alla Scala”

Se con Dante, Raffaello e Michelangelo l’anima si sublima e s’innamora, con Bellini l’anima si bea. Vero Nume della melodia, le inspirate sue note sono state e saranno sempre la fonte inesauribile delle più soavi e dolci emozioni. Alfonso Guercia

Se con Dante, Raffaello e Michelangelo l’anima si sublima e s’innamora, con Bellini l’anima si bea. Vero Nume della melodia, le inspirate sue note sono state e saranno sempre la fonte inesauribile delle più soavi e dolci emozioni. Alfonso Guercia

Avranno gli uomini un altro Bellini quando avranno un altro Omero ed un altro Michelangelo. Eugenio Raffaelli

A Valeria Manna (Soprano)- Perla di purissima acqua

Tutte le perle in fondo agli oceani – Tante non son, quan Tu n’hai in gola: – E pensar che per esser sovrumani – Posseder basta una tua perla sola. Siena 19 Maggio 1929 foto (collezione Privata)

Il cantante Luigi Lablanche, trovandosi a Parigi, vide per le vie, guidato da una cenciosa bambina, un povero cieco che si affaticava a strimpellare sul violino aspri accordi, note male intonate, per guadagnar di che camparsi la vita. Pochi gli offrivano il loro obolo. Allora Lablache, impietosito, si accosta al cieco, gli prende il violino e si mette a suonare. La folla in un momento si stipò intorno a lui. — << E’ Lablache che suona ! >>. Gli evviva irruppero fragorosi. Egli tutto commosso, tolse il cappello al cieco e girò intorno per la cerca. L’introito fu vistosissimo; e il cieco, piangendo, benediceva al suo benefattore. di Annibale Micheletti da “Aneddoti e bizzarrie di Grandi Musicisti”

GABRIELE D’ANNUNZIO a Salomea Kruceniski————–All’Illustre cantante che chiedeva al poeta il favore della sua presenza per la prima della Fedra. Gabriele d’Annunzio ha risposto con questa nobilissima lettera, che siamo lieti di pubblicare nella nostra Rivista.—————–A. Salomea Kruceniski Milano.—– Cara signora, Sono tuttavia convalescente, e non m’è permesso d’intraprendere il lungo viaggio. Di tanta sfortuna non posso consolarmi. Ma voglio anche una volta lodarla e ringraziarla di avere avuto fede, sin dalla prima ora, nell’opera ammirabile d’Ildebrando da Parma. E sono certo che la sua arte sarà pari all’alto compito. Ella lega così il suo nome a un avvenimento che, qualunque sia il giudizio degli uomini d’oggi, apparirà dimani come uno dei culmini nella storia della musica italiana. Creda, cara signora, alla mia riconoscenza e alla mia ammirazione. —— il suo devoto GABRIELE D’ANNUNZIO — Parigi, 17 Marzo 1915. da “Rivista dei Teatri” 20 marzo 1915.

TINA SECCHI GARULLI.—Nell’irrequita e infelice esistenza di Alfredo Catalani, apparve un’altra donna che ebbe pure qualche nome nell’arte lirica: Ernestina Garulli Secchi, un’amica dolce, nobile e comprensiva che fu ispiratrice. Il Catalani la conobbe nella villa del padre di lei, ch’era già suo amico, a Mondovì nelle sue continue peregrinazioni in cui la sua affannata esistenza andava cercando l’irraggiungibile. La villa di Benedetto Secchi riuniva molti artisti e letterati e il povero Catalani vi dimorò a lungo. Quell’autunno del 1889, un mattino, si era avviato, tutto cupo, verso la collina monregalese cercando il finale di un atto d’opera. Triste la natura, brullo il paesaggio, una campana lasciava udire mesti rintocchi funebri da una chiesetta. Udì i rintocchi e subito fece ritorno nella propria stanza. Nacque dal quel mattino l’aria: << Ebben…? ne andrò lontano >>, per la Wally >> che nel 1892 andò in scena alla Scala. L’ispiratrice gli sopravvisse, fu sposa, e nell’anima del maestro lasciò un ricordo incancellabile. da “Le Cantanti Italiane dell’ottocento memorie di palco e d’alcova” Nino Bazzetta De Vemenia

Sono l’uomo più felice che mi sia capitato d’incontrare. ——————–Artur Rubinstein

La vita senza musica sarebbe un errore —————-Nietzsche

Un giovane compositore presenta un suo spartito a Rossini, pregando il celebre maestro di esaminarlo e di fare una semplice croce dove trovasse qualche errore. Alcuni giorni dopo, Rossini restituisce lo spartito all’autore. Questi lo scorre ansiosamente, poi esclama con gioia: – Non vi vedo alcuna croce; dunque non vi avete trovato nessun errore ! –Se avessi messo una croce ad ogni errore — soggiunse Rossini — avrei fatto un cimitero. da Aneddoti e bizzarrie di Grandi Cantanti. Annibale Micheletti.

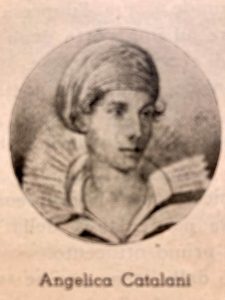

Angelica Catalani, favorita dai pubblici di tutta Europa, emulava, in quanto a guadagni, i cantanti maggiori del nostro tempo. Quattro accademie le fruttarono, nel 1817, a Milano 150 mila lire; una serata a Londra, 2000 sterline; la media dei suoi guadagni era, nel tempo di maggior splendore, di tre milioni all’anno. Una satira correva su di lei: <<Questuante in Italia Impresaria in Francia Bandita in Baviera Tollerata in Prussia Principessa a Londra.>> da “Le Cantanti Italiane dell’ottocento Memorie di palco e d’alcova” — Nino Bazzetta De Vemenia.

Ecco una lettera di Gaetano Donizetti al suo cognato avv. Antonio Vasselli, che era anche suo procuratore in Roma e Napoli, quando egli dimorava alternativamente a Vienna ed a Parigi. Gli dà ordine di vendere i mobili della sua casa in Napoli, poi soggiunge: << Non vendere per qualunque prezzo quel pianoforte che racchiude in sè tutta la mia vita artistica. Dal 1822 l’ho nelle orecchie; là vi mormorano le Anne, le Marie, le Favorite, le Lucie, i Roberti, i Belisari, i Marini, gli Olivi, Ajo, Furioso, Paria, Castello di Kenilwort, Diluvio, Gianni di Calais, Ugo, Pazzi, Pia, Rudenz..Oh ! lascia che viva fin ch’io vivo….vissi con quello l’età della speranza – la vita coniugale – la solinga – udì le mie gioie, le mie lagrime, le mie speranze deluse, gli onori….divise meco i sudori e le fatiche; colà vive il mio genio, in quello vive ogni epoca di mia carriera, di tua e delle carriere di tuo padre e di tuo fratello. Tutti ci ha visti, conosciuti; tutti lo abbiamo tormentato, a tutti fu compagno, e lo sia eternamente alla figlia tua qual dote di mille pensieri tristi e gai… >> da Almanacco Musicale 1881 rif. 26 febbraio. Edizioni Ricordi.

Cantando a Roma, nel 1722, in età di diciassett’anni, Farinelli fondò la immensa sua reputazione con un’aria di bravura, obbligata a trombetta, che Porpora, suo maestro, aveva scritto espressamente per far risaltare l’abilità del giovane virtuoso e quella insieme di un suonatore tedesco, che era, dicesi, prodigioso. Quest’aria incominciava con una sola nota, tenuta dapprima dalla trombetta; il cantante pigliava la nota seguente e la continuava con un artifizio, con una grazia di voce e con tale lunghezza, che grida d’ammirazione scoppiavano sempre in tutto il teatro. Questo duetto di voce e di trombetta assicurò la riuscita dell’Eomene di Porpora. da Almanacco Musicale 1881 rif. 24 marzo.——————-Edizioni Ricordi.

La celebre cantante Marietta Alboni, pregata da persona amica di scrivere il suo nome in un albo di famiglia, vi vergò le prime note del rondò della Cenerentola di Rossini, sottoponendovi le seguenti parole : Questa è la vera musica dell’avvenire. — La Cenerentola fu rappresentata per la prima volta al teatro Valle in Roma nel carnevale 1817 – da Almanacco Musicale 1881 rif. 30 aprile E. Ricordi foto (Collezione Privata)

La musica non è che una declamazione accentata dei suoni, e perciò ogni compositore deve intuire far sorgere un canto dall’accento della declamazione delle parole. Chiunque in questo non riesca o non sia felice, comporrà che musica muta di sentimento. Gaetano Donizetti

Un impresario interrogava Rossini sul merito del tenore Duprez. — Duprez, disse l’autore del Barbiere, canta discretamente la mia piccola musica, ma non so come canterà la grande. La grande musica è il nome inventato da Rossini per la musica di Meyerbeer.

Volendo delineare i migliori con un sol tratto di penna, si potrebbe dire che Mascagni è la spensieratezza, Puccini la grazia, il sentimento, l’eleganza, Leoncavallo l’energia, Franchetti la grandiosità. Carlo Arner da l’Arte Lirica in Italia (dal 1872 al 1897)

FRASEGGIO………Il fraseggio consiste nel senso che l’interprete riesce a conferire alla frase musicale, sottraendola all’esattezza della scrittura che nel momento esecutivo rimarrebbe inerte. << L’arte di fraseggiare – scrive Garcia – occupa il punto più elevato nella scienza del canto. (…) Gli effetti della melodia vocale (…) son determinati in parte dagli accenti musicali, in parte dalle sillabe lunghe che costantemente dominano il canto, ed infine dall’espressione delle parole, la quale stabilisce il carattere generale della melodia. Tuttavia queste condizioni non bastano a fissare di un modo invariabile il senso e l’espressione di un canto; una gran parte resta ancora in potere dell’ispirazione della valentia dell’artista >> Gli elementi del fraseggio sono dunque, secondo il teorico, la pronuncia, la formazione della frase, la respirazione, la misura, il forte-piano, l’espressione. da MANUALE DEL MELODRAMMA di Piero Mioli

Alla prima di OTELLO, Verdi che non era facile agli entusiasmi e non dimostrava mai tenerezze eccessive per i suoi interpreti, quella sera, alla fine dello spettacolo, dopo avere abbracciato il suo fedele collaboratore Arrigo Boito, cercò Tamagno e volle stringerlo fra le braccia. Poi, con una piccola nube di tristezza sulla fronte luminosa, disse al cantante : — Ho bruciato, stasera, le ultime mie cartucce…La solitudine di Sant’Agata io la popolavo da qualche tempo in qua con tutte le fantasticherie che mi balenavano alla mente e che, bene o male, traducevo in note musicali. Stasera il pubblico ha strappato, vorrei quasi dire violentemente, il velo degli ultimi miei misteri, e a me non rimane più nulla… Tamagno lo interrompe : — Ma che dice, Maestro ? E la gloria conquistata stasera chi potrà togliergliela ? — La gloria ! la gloria !…. — Mormorò Verdi, scuotendo la testa. — Mi piaceva tanto starmene, da solo, in compagnia di Otello e di Desdemona… Ora il pubblico se li è presi e portati via… da: TAMAGNO Il più grande fenomeno canoro dell’ottocento. di Mario Corsi.

TAMAGNO a Mosca. – G. T. Sieveltzef Poliloff, ch’era un russo giornalista, letterato, cantante e…. impresario ha raccontato al corrispondente da Pietroburgo del Piccolo un episodio inedito di Tamagno a Mosca. –Egli (il gran tenore) aveva finito la sua “stagione”, e noi non lo volemmo lasciar partire senza prima offrirgli un banchetto di saluto durante il quale, tutti, tanto lui quanto noi libammo abbondantemente… – C’incamminammo poscia verso la stazione in compagnia gaia…e rumorosa ! Giunti davanti al treno, il rumore delle grida, dei saluti, degli auguri, divenne assordante, e, come esso non bastasse a rompere i timpani del pubblico che si assiepava intorno a noi a guardarci, meravigliato e stupito di quanto accadeva uno dei miei compagni ebbe l’idea di farlo giungere al suo “diapason” invitando Tamagno a farci sentire un’ultima volta la sua gran voce. L’artista, evidentemente inspirato più dal vino bianco che dalle sollecitazioni del nostro amico, non se lo fece ripetere due volte e con voce tonante egli cominciò la sua aria preferita dell'”Otello” ; “…. Esultate ! l’orgoglio musulman…. da “Il Teatro Illustrato” 15 Gennaio 1912. ” foto da: Francesco Tamagno (Otello fu… ) di Mario Ruberi.

Nel 70.o anniversario della nascita di ARRIGO BOITO Onore a un vero grande e nobile Artista ! E ch’Egli sappia come da ogni parte della sua Italia tutti i cuori degli artisti ora si rivolgano al suo, grande cuore, buono e gentile, d’un grande Poeta, d’un grande Artista ! —

—————– Salvatore di Giacomo. da “Rivista dei Teatri” 20 marzo 1915.

Aneddoto ” Or sei pago…” ———Siamo all’epoca della preparazione della Straniera. Si era verificata qualche baruffa fra il Maestro ed il poeta Romani. Bellini aveva, infatti, respinto diverse volte i versi perchè non lo accontentavano. Il Romani, un giorno, perduta la pazienza gli disse : –Ma insomma, io non so più come accontentarti. Che vuoi ? –Voglio questo, esclamò Bellini. E sedutosi al piano improvvisò con grande slancio l’aria finale. –Voglio versi che siano espressione di minaccia, di imprecazione, ed anche di preghiera. Ed il Romani di botto: –Ed eccoti le mie parole, e gli porge, pure improvvisandola, la celebre romanza: Or sei pago, o ciel tremendo. I due grandi artisti si abbracciarono commossi. Improvvisando si erano capiti. ——-da BELLINI 1835-1935———-Unica Pubblicazione.

WAGNER e “Norma”

La rappresentazione della Norma alla Scala fa ricordare che questa superba opera di Vincenzo Bellini ha raramente incontrato nel maestro concertatore un artista che ne intendesse lo spirito vero, all’infuori ed al disopra delle convenzioni e delle convenienze del momento. Uno di questi fu certamente Riccardo Wagner, che volle concertarla e dirigerla per sua serata e sentendo il bisogno di raccomandarla al suo pubblico (era il pubblico tedesco di Riga) con un manifesto: << Il sottoscritto non crede di poter meglio esprimere la sua stima pel pubblico amatore delle arti, che scegliendo per sua serata quest’opera. Norma è soprattutto fra le creazioni di Bellini, una di quelle che racchiude l’ardore alla realtà più profonda. E lo stesso Wagner in un articolo, così, più esplicitamente giudicava l’opera, nel 1837 — sei anni dopo il suo primo apparire. “Bellini, — nella Norma che è indubbiamente la migliore delle sue opere, — ci fornisce la prova di quel che sanno talvolta gli italiani ricavare, in certi soggetti d’opera, dalla loro forma e maniera, senza dubbio convenzionali e retoriche nelle manifestazioni degeneri nella Norma, poeticamente penetrata d’antica grandezza classica, questa forma, resa nobile da Bellini, concorre ad esaltare il carattere solenne e grandioso dell’intero soggetto. Tutte le passioni che il suo canto si propriamente trasfigura, ricevono in tal guisa una base ed uno sfondo maestosi, sui quali non ondeggiano in un infinito senza contorni, bensì si costituiscono in un grande e luminoso quadro, che involontariamente ci fa pensare alle creazioni di Gluck e di Spontini”. E dire che oggi i pigmei sedicenti wagneriani sorridono di sprezzo alla Norma. ———da Il Teatro Illustrato del 31 Marzo 1912.————–

La critica negativa è facile ! E’ facile dire ciò che non si sarebbe dovuto fare, ciò che non si dovrebbe fare. Difficile è l’opposto. Dire e dimostrare che cosa e come dovrebbe essere il dramma musicale: questo è difficile.

I. Pizzetti

Dopo una recita del basso Luciano Neroni con il tenore Beniamino Gigli, questi si rivolse al giovane cantante con queste parole: <<L’eco del tuo canto meraviglioso rimarrà lungamente nei cuori di chi ha avuto la fortuna di ascoltarti>>

“CURIOSITA’ ” – Lohengrin con o senza barba ? – Alla Fenice di Venezia, dove si è rappresentato sino a qualche sera fa il Lohengrin, il tenore Giraud fu criticato perchè apparve nelle vesti dell’argenteo cavaliere senza barba, portata da tutti i maggiori interpreti quali Garulli, Vignas, De Negri, Garbin. La mancanza di barba andrebbe invece a lode dell’interprete. Il Winkelmann, primo protagonista del Parsifal e intimo di Wagner, nei ricordi pubblicati anni addietro, scrive che il grande maestro tedesco voleva che gli eroi delle sue opere fossero sbarbati fino a che non toccassero donna e solo dopo portassero barba, in segno di virilità completa. pensiero strano, ma di Wagner ! “Da Il Teatro Illustrato del 15 aprile 1911”

COME NACQUE LA “LUCREZIA BORGIA” di DONIZETTI. Fra Donizetti e Mercadante correvano rapporti di grande amicizia. Un giorno, a Milano, il musicista napoletano chiama Donizetti e gli narra che, ammalatosi gravemente agli occhi, non è in grado di scrivere l’opera promessa all’impresario della Scala. Mancano quaranta giorni per la consegna dello spartito, ed egli non ne ha ancora scritta una nota- – Tu solo – gli dice – potresti fare il miracolo, tu salvami dalla irreparabile rovina, scrivendo l’opera in vece mia. -Tutto sta – replica Donizetti – che la poesia mi piaccia. Di che è il libretto ? – E’ del Romani. – Dammelo a leggere: stasera torno per la risposta. Tornò difatti, e al Mercadante, che lo aspettava nelle ansie angosciose del dubbio, disse semplicemente: – Va bene, tu pensa a guarir presto ; alla musica ci penso io. E non ci vollero neppure i quaranta giorni: in meno di un mese l’opera, balzata fuori in un impetuoso sussulto di quella mirabile fantasia, era composta tutta e doveva segnare una delle più grandi vittorie dell’arte contemporanea, perchè, s’intitolava, ne più ne meno che Lucrezia Borgia.